ماذا يبقى للإنسان بعدما يتم الزحف على ذاكرته؟

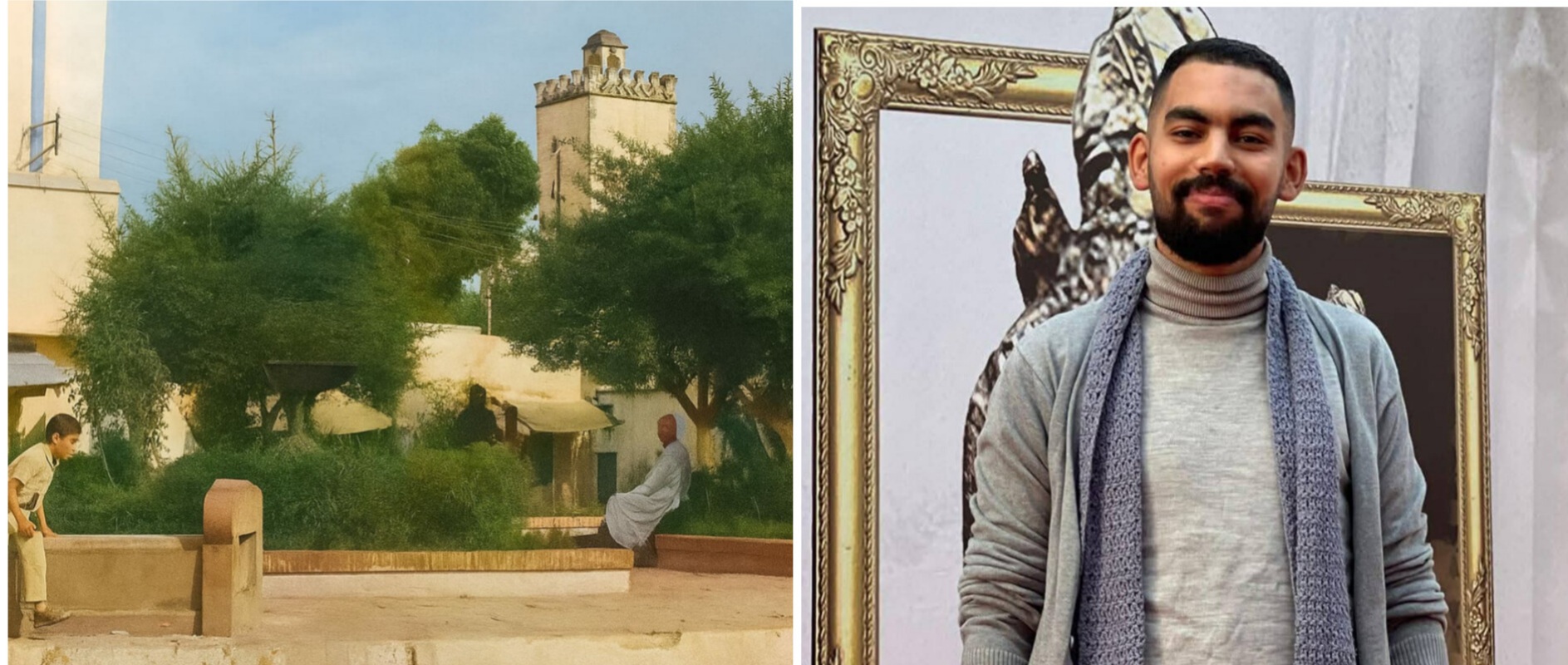

بقلم _ حمزة الصمدي لنفرض أننا سنطرح على أنفسنا يوما هذا السؤال؛ كيف لمدينة بالغنى الثقافي والتاريخي والمعماري، مثل الذي تتضمنه مدينة القصر الكبير، أن تعيش واقعا ثقافيا أقل ما يوصف به، أنه يتعرض لعملية مسح رمزي ومادي لذاكرة مدينة بأكملها؟ هذه الذاكرة الثقافية التي ألف حاملوها تساقط أوراقها في خريف لا ينتهي.

ما وقع سابقا، ويقع اليوم، من إهمال للفضاءات وللأمكنة التاريخية، المشتركة، التي تحتل ركنا لا يستغنى عنه في تشكيل هوية وثقافة هذه المدينة، فتعريف الثقافة عند المفكر«حسن عبد الله حمدان» أنها «مقاومة»، وهي بمعنى من المعاني، إذا ساوت بين المنتهـِك والمنتهَك تصبح شريكة في الانتهاك، فإهمال أو انتهاك الخصوصية والأهمية الوطنية والثقافية للفضاءات التاريخة المشتركة، من ساحات عامة وحدائق ومسارح … وتركها وحيدة في مواجهة الخراب والنسيان، هو سعي نحو محو التاريخ الشعبي العامر بالتضحيات وبالأحزان كما بالأفراح والاحتفالات، وكل أنماط العيش والإنتاج الأصيلة والمعبرة عن فعل مقاومة؛ مقاومة الهجنة غير النافعة، التي تأتي على حفرياتنا الثقافية، انطلاقا من اللغة والعادة وصولا إلى المكان والفضاء. فالصمت تجاه هذا المحو والتدمير هو مشاركة فيه وتشجيع عليه، لكون هذا الطمس الثقافي والتاريخي ليس فعلا بريئا، بل يحمل شكلا متخفيا وناعما من أشكال الصراع المعرفي والطبقي.

تابعنا جميعا ما يقع بمدينة العرائش جارتنا، وتابعنا رفض سكانها لمحاولة محو ذاكرتهم الثقافية والمعمارية «باركو أطلانتيكو»، ويبدو أننا تعلمنا من خلال تعبيرهم عن رفضهم، أن المدينة لم تكم يوما فقط درسا في الجغرافيا، أو أرضا نسكنها بدون ذاكرة، بل كما يراها «ابن خلدون» أنها رمز التحضر والنظام الاجتماعي، أي أنها بنية دلالية، تحفظ حكايات أجدادنا، وقصص تعلقهم بمدينتهم.

أرى اليوم أن أسوء من هذا الأمر يقع كل يوم بمدينتنا، أرى كل يوم أن الحومات القديمة تشتكي لبعضها أخطار الانهيار، وتهدد بزوال بيت أو مسجد أو زاوية أو نافورة، ومع زوالها يتشظى جزء من ذاكرتنا، بلا عودة، فمن يعيد لنا ساحة المرس كما كانت؟ بحجرها الناطق، وبأشجارها التي تحكي قصص، لا نتذكر بدايتها ولا نهايتها، فمن يعيد لنا ساحة المسرح ونافورة السويقة ومسرح بريس كالدوس؟ من منكم يتذكر شكله أو لونه ؟ أنا لا أتذكره. وقائمة المسح والطمس طويلة، ربما ننهيها بإغلاق دار الثقافة مخافة أن تسقط على رأس المثقفين. إنني لا أبالغ إن أغرقت في ربط الفضاءات التاريخية بالذاكرة الشعبية لكل قصري، ربما لأنني أتجاوز المعمار ليصبح نصا اجتماعيا، بل أكثر من وثيقة تاريخية وجمالية، تحمل أثر مقاومة التغريب، واستعمار الأمس، وكذلك استعمار اليوم، كما تحمل أثر مقاومة النسيان، هذا الداء الذي أصابني، وسيصيب حتما كل من هم أصغر من سنا وشغفا، هذا راجع للتحديث الليبرالي الجديد، الذي يعرض المكان كسلعة ونموذج استهلاكي، مفرغ من كل حمولاته الثقافية والتاريخية، ويجعله قسرا سلعة ومعطى رأسمالي، أو يتركه للانهيار والهدم والنسيان.

إن التحول الذي نشهده كل يوم، تحول من مدينة نابضة وزاخرة بفضاءاتها وأمكنة التقاء الحكايات الشفوية، كما الفنون الفرجوية المغربية الأصيلة، فالذي حدث بالأمس لفضاءات «المرينة» الفرجوية التي كانت أشجار الأكاليبتوس تضلل فرجاتها وحكاياتها، وتجمهراتها الحية بفن «الحلقة» هو خير دليل لهمجية زحف الإسمنت وقتله الرمزي لهذا الشكل من الثقافة والفن، كما قتل العديد من الأشكال الثقافية والحضرية، هو تحول نحو مَأْسَسَة المدينة، الذي ينقل في ظاهره رغبة لإعادة بناء مدينة برؤى متجددة وحديثة تخدم التنمية، لكنه يضمر نية مبيتة، تتجسد في إهمال مشاريع إعادة التأهيل والترميم، والحفاظ على المعطى الثقافي المعماري، والاتجاه نحو دعم لوبيات العقار والاستثمار المربح، الذي يسعى إلى جعل المدينة فضاء بلا ذاكرة.

فماذا يبقى للإنسان بعدما يتم الزحف على ذاكرته؟ لاشيء.

إن الفضاءات التاريخية، في الغالب تكون مأهولة بالفئات الهشة، وبالأسر والأفراد التي ترزح تحت خط الفقر، فعملية تركهم في هشاشة عمرانية وثقافية، يزيد من معاناتهم الاجتماعية، ويمارس عليهم نوع من العنف الرمزي، كون الأطماع الربحية التي سبق الحديث عنها، تستهدف هذه الفئات، إما عن طريق إجبارهم بيع مساكنهم أو أرضهم أو محلاتهم الحرفية أو التجارية، وهو ما يمكن أن نسميه اغتيالا اقتصاديا، فبالعودة إلى «مهدي عامل»، نجد أن لا فصل بين الاقتصادي والثقافي، وأن هذه السلسلات المترابطة من الانتهاكات التي تمارس ضد الهوية المكانية، هي صورة لامتداد صراع السيطرة الطبقية على المدنية الثقافية والتاريخية وعلى المدينة نفسها.

ولأن الثقافة مقاومة، يمكن أن نجعلها بابا مشرعا، وورشا كبيرا و مشتركا، نحو الحفاظ على فضاءاتنا التاريخية، وعمقها الاجتماعي والثقافي، وذاكرة كل مكان من أمكنتنا، فمراكمة الأفعال الثقافية بالمدينة، من شأنها أن تعيد بناء وعي مشترك بديل، يؤمن بأهمية وضرورة الفضاء.

فالكل اليوم معني بالحد من هذا العنف الرمزي، إما بمحاولات استعادة المرويات المنسية، كالحكايات الشفهية لكبار السن، الواصفة للفضاءات التاريخية، وإعادة توثيقها بصريا، بالاتكاء على مختلف أشكال الفنون، وعلى رأسها المسرح، والتشكيل، والموسيقى، أو من خلال الترافع الميداني حول بقاء وترميم هذه الفضاءات، والمشاركة في عملية تجديدها، وتشكيل سلطة اقتراحية، وترافعية… إن الحلول وفيرة، ولمحدودية تجاربي، ورؤيتي المحدودة، قد تغيب عني أشياء أهم وأنفع، وتحضر عند الكثير منكم، لكني متأكد تماما من أن الصمت لم ولن يكون يوما حلا، بل هو موافقة وترخيص ضمني.

ولأني تكويني جعلني أؤمن أن الوعي النقدي وخطابه ضروريان، فهذا موقفي أقوله، القصر الكبير اليوم تغتال حينما تفصل فضاءاتها التاريخية عن إنسانها، ويحاصر القصري اليوم في بنايات وفضاءات بدون هوية ولا ذاكرة، ولا تاريخ، فالمكان الأصيل هو الذاكرة، والذاكرة مقاومة، والمقاومة جوهر الثقافة.